Seit ich mich erinnern kann, stand im Schlafzimmer meiner Großeltern, ganz oben auf dem Regal hinter dem Vorhang, ein weinrotes, scheinbar selbstgemachtes Kästchen mit einem nicht ganz genau passenden Deckel. In dem Kästchen befand sich ein Packen vergilbter Briefe, teils in unleserlicher Schrift. Alle wussten: das sind die Briefe die Opa aus der Gefangenschaft an Oma geschrieben hatte, als sie noch beide sehr jung gewesen waren, in einer Zeit, die zumindest mir nur in Sepia bekannt ist.

Ich durfte als Kind zwar stets in Omas Nachttischschubladen wühlen und ihren sehr spärlich vorhandenen Schmuck (Rosenkränze gab es mehr) anschauen und bewundern, ihre Schals und Tücher hervorzerren, an ihnen riechen und sie mir umbinden, die Kistchen mit Bildern von fremden Menschen durchsuchen und sogar kopfüber in den Kleiderschrank tauchen auf der (vergeblichen) Suche nach Geheimnissen- nur an die mysteriösen Briefe in dem Kästchen durfte ich nicht.

Immer hiess es: das könnt ihr alles lesen, wenn wir mal nicht mehr sind.

An einem Weihnachten vor einigen Jahren, Opa war schon ein paar Jahre tot, fragte eins der Enkelkinder die Oma mehr im Spaß, ob wir denn nicht endlich mal die Briefe lesen dürften? Die Oma winkte erst ab, sagte etwas ähnliches wie: „Jo, Kenner- ess dot dann su interessant?“ verschwand dann kurz und stellte plötzlich das Kästchen mitten auf den Sofatisch. Nach kurzem Schock (wie jetzt?) und Zögern öffneten wir das Kästchen und ein, zwei oder drei Briefe wurden herausgenommen und stockend vorgelesen. Ich kann mich nicht mehr erinnern was vorgelesen wurde (es war auch unerheblich, denn die bloße Tatsache, DASS wir darin lesen durften!), aber allen, groß und klein, standen die Tränen in den Augen. Nach kurzer Zeit tauchte Oma wieder auf, meinte: “Jetz ess et gut, den Rest kunnt ihr lese wenn ich nimmer sinn“ und brachte das Kästchen wieder weg. Danach kam es nicht wieder zum Vorschein.

2012 starb meine Oma, aber das Tabu auf dem Kästchen wirkte noch lange nach. Zwar nahmen wir in der Zeit nach ihrem Tod bei dem ein oder anderen Familientreffen auch mal das Kästchen heraus und lasen den ein oder anderen Brief, aber stets mit größter Vorsicht, und es war allen klar, damit muss was passieren, sonst sind die fast achtzig Jahre alten Briefe unwiederbringlich dahin. Trotzdem dauerte es bis letztes Jahr, bis schließlich ich mir einen Ruck gab und mich traute das Kästchen mit nach Hause zu nehmen, in der Absicht alle Briefe einzuscannen und digital für die Familie zur Verfügung zu stellen. Auch hier stand es noch einige Monate mahnend herum bis ich es schaffte mich dem Inhalt zu stellen.

Ich entschuldigte mich innerlich bei Oma und Opa für das Eindringen in ihre sorgsam gehütete Privatsphäre und begann nach Datum zu sortieren und zu lesen.

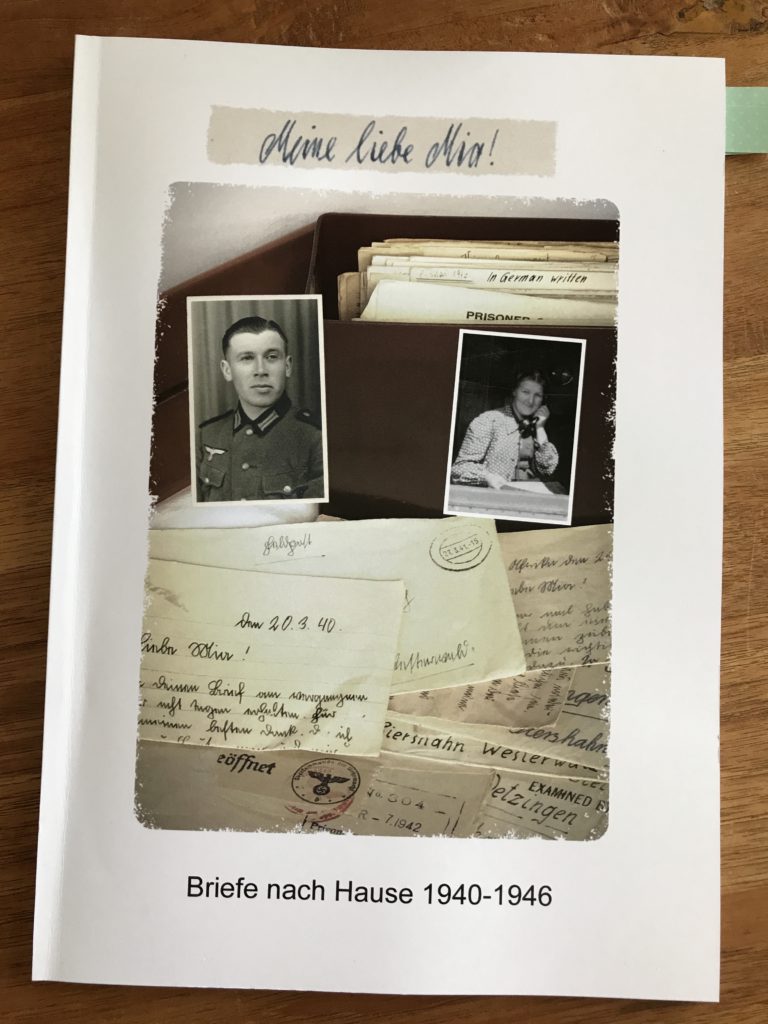

Insgesamt befinden sich ungefähr hundertzwanzig Briefe aus den Jahren zwischen 1940 und 1946 in dem Kästchen. Dazwischen auch zwei von Oma an Opa und das ein oder andere nicht zuzuordnende Bruchstück, aber der überwiegende Teil sind Briefe, die Opa aus dem Krieg und später aus der Gefangenschaft an seine „herzallerliebste Mia“ geschrieben hatte.

Allein diese Formulierung macht mir eine Gänsehaut. Man muss dazu wissen: Ich empfand meinen Großvater immer als einen distanzierten, gefühlsarmen Menschen. Ich kann mich nicht erinnern, jemals ein liebevolles Wort von ihm gehört zu haben, umarmt werden wollte er auch nicht und im direkten Kontakt war er eher einsilbig. Aus erwachsener Sicht betrachtet erinnere ich, dass er auch humorvoll, großzügig, vielseitig interessiert und oft gut gelaunt gewesen sein muss, aber als Kind schien er mir eher abweisend, ich hatte immer ein wenig Angst vor ihm und traute mich nicht allzuviel in seiner Gegenwart.

Alleine also die von ihm handgeschriebenen Zeilen zu lesen, die so liebevoll und sehnsüchtig formuliert sind, wie ich es ihm niemals zugetraut hätte, war nicht ohne Weinen möglich. Inzwischen habe ich alle Briefe mehrfach gelesen und kenne die meisten davon fast auswendig. Trotzdem muss ich beim Lesen immer noch heulen.

Zeitgleich begann mein jüngster Onkel anhand von Büchern, Bildern und Notizen aus dem Nachlass der Großeltern die Geschichte seines Vaters zu recherchieren. Angefangen von den sehr spärlichen Informationen über seine Kinder- und Schulzeit über die Berufswahl, die Musterung und die sich anschließende Zeit beim „Barras“, die Zeit an der Front in Afrika bis hin zur Gefangennahme und die Jahre in kanadischer Kriegsgefangenschaft trug er alles zusammen, was zu finden war.

Als wir schließlich entdeckten, dass wir im Prinzip beide die gleiche „Mission“ hatten- die Briefe und das Leben des „Bappe“ nicht vergessen zu lassen- entschieden wir uns, daraus ein gemeinsames Buch zu machen.

Es hat lange gedauert und die meiste freie Zeit und Hirnkapazität im letzten Jahr gebunden, aber inzwischen ist das Buch fertig. Die Beschäftigung mit den Briefen hat mir zwei Menschen nähergebracht, die enorm viel Einfluss auf meine Entwicklung hatten, die ich manches Mal laut verflucht, viel zu oft nicht verstanden, aber dennoch innig geliebt habe. Ich fühle mich auch der Person näher, der ich morgens im Halbschlaf die Zähne putze: wer bin ich, und warum bin ich, wie ich bin? Was hat mich geprägt?

Ich weiß jetzt zum Beispiel, warum geradezu zwangsweise jeder aus der Familie sofort die Landkarte oder Google Maps zückt, wenn sich jemand anderes aus Gründen irgendwo auf der Welt aufhält. Wo ist das, welche Stadt ist in der Nähe, wie kommt man am besten dorthin, wie sieht die Landschaft dort aus etc. Wir können ein Familientreffen durchaus mit einem stundenlangen Kartenstudium beginnen und debattieren, welches denn nun der günstigste Anfahrtsweg und wo die schönste Sehenswürdigkeit auf dem Weg gewesen sei. (Kein Witz: wir haben letzte Woche La Palma für die nächsten Osterferien gebucht. Ich war noch nie da, aber abends konnte ich die Landkarte von La Palma und die zehn wichtigsten anzusteuernden Punkte auswendig. Auswendig!)

Das scheint nicht verwunderlich, wenn ich mir vorstelle, wie die kaum zwanzigjährige Mia ihre freie Zeit vermutlich mit dem Studieren von Landkarten verbrachte, um ihrem Bernhard wenigstens mit dem Finger auf der Landkarte nahe sein zu können. Diese Vermutung liegt nahe, denn bis ins hohe Alter hatte sie immer eine Karte oder einen riesengroßen Atlas griffbereit um nachzuverfolgen, wo sich wer gerade aufhielt.

In Zeiten von Email, WhatsApp und Videochat können wir nicht mal mehr ansatzweise nachvollziehen, wie es sein muss, monatelang Briefe ins Unbekannte zu schreiben, ohne zu wissen, ob der Adressat noch lebt, oder die Adressatin sich vielleicht einer neuen Liebe zugewandt hat?

Wieviel Vertrauen da zwischen zwei Menschen existieren muss, dass man das aushalten kann. Das ist vielleicht meine schönste und wichtigste Erkenntnis aus der Beschäftigung mit den Briefen: Das unsere ganze Familie auf einem großen Vertrauen aufgebaut wurde.

Eine tolle Geschichte und all das, was ihr daraus gemacht habt!

Ein gutes Neues Jahr!

Herzlich

Astrid

Danke für die Glückwünsche!

Oh wie schön. Und wie traurig. Und voller Wehmut. Ich kann deine Gefühle so gut nachvollziehen und finde es wunderbar, was ihr aus den Briefen gemacht habt.

Herzliche Grüße,

Frau Mena.

Diese Briefe sind ein Schatz! Und ihr habt so was tolles daraus gemacht.